04 dicembre 2017

Disuguaglianze & chances di vita

Come intervenire sulla correlazione tra opportunità e status socio-economico

Sono poche le persone che possiedono un milione di dollari: appena lo 0,7% della popolazione mondiale. Ma controllano una quota di ricchezza pari al 44% di quella globale. Lo riporta il Global Wealth Report di Credit Suisse del 2014. Qualche anno prima, nel 2008, il Wider (United Nations University World Institute for Development Economics Research) aveva rilevato che, sempre a livello planetario, il coefficiente Gini, che misura le disuguaglianze in termini di ricchezza detenuta, si attestava sul valore di 0,89. Un valore molto alto, se 0 è la cifra che fotografa l’assenza di disuguaglianze e 1 quella per cui sono massime.

I risultati di questi studi, entrambi citati da un articolo apparso sul sito del World Economic Forum, sono analoghi a quelli di molte altre ricerche del genere e rafforzano, cifre alla mano, ciò che tutti o quasi sanno: le disuguaglianze economiche, nel corso degli ultimi tre decenni, sono cresciute un po’ ovunque. Qual è il rischio?

Un famoso rapporto dell’OCSE del 2015, dal titolo “In It Together: Why Less Inequality Benefits All”, incrociava i dati su mobilità sociale, capitale umano e disuguaglianza in 31 Paesi arrivando alla conclusione che la disuguaglianza rappresenta la principale causa della mancata crescita.

Il grande sociologo tedesco Max Weber fu il primo a stabilire una correlazione statistica tra opportunità (intese come “life chances”) e status socio-economico: più alto è il livello socio-culturale del nucleo familiare di origine e maggiori sono le occasioni per migliorare la qualità della propria vita. Secondo questa impostazione combattere la disuguaglianza (per esempio investendo in istruzione) significa offrire “life chances” migliori a una fascia più ampia della popolazione, rendere più dinamica e inclusiva la società, diminuire i costi sociali collettivi, quindi produrre ricchezza.

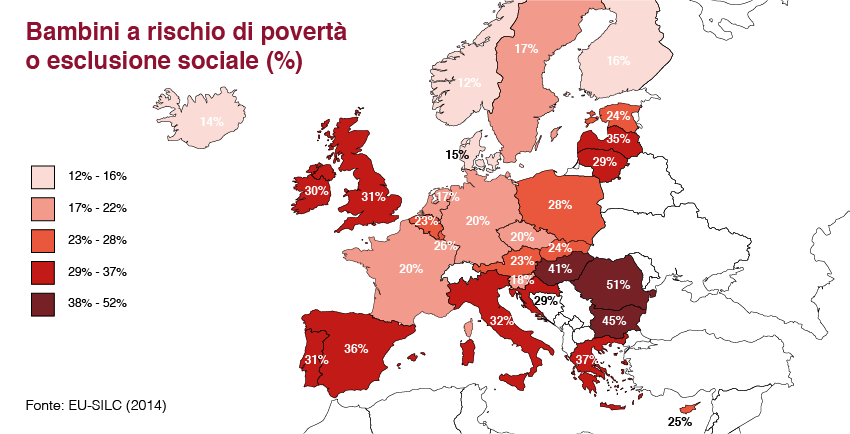

Le ricerche internazionali mostrano che le disuguaglianze nello sviluppo infantile iniziano addirittura dal concepimento e dai primi mesi di vita: differenze negli stili di vita dei genitori contano per la salute e lo sviluppo nella prima infanzia, abbastanza da raddoppiare il gap tra bambini ricchi e poveri tra i 9 e i 24 mesi. Secondo una ricerca di Save the Children sulla base di dati OCSE-Pisa, in Italia le disuguaglianze socio-economiche e quelle territoriali (Nord-Sud) si combinano nel produrre disuguaglianze non solo sulla salute (effetto delle abitudini alimentari e dell’attività sportiva) ma anche sullo sviluppo cognitivo, con conseguenze sull’equità e le pari opportunità nel periodo della crescita, ma anche sul capitale umano futuro e sulle chances di vita. Per esempio la geografia dell’obesità minorile si sovrappone a quella delle regioni più povere, ma anche sulla percentuale di quindicenni che non raggiungono competenze minime di matematica e nella lettura di un libro l’Italia risulta spaccata in due: si va dal 37 e 46% della Calabria al 10 e 14% della Lombardia. Politiche sociali ed educative possono correggere almeno in parte queste disuguaglianze: per esempio la frequenza all’asilo nido, il tempo pieno e le attività extracurriculari favoriscono lo sviluppo cognitivo e aiutano a colmare il gap delle condizioni di partenza.

Per il World Economic Forum il gap tra chi ha molto e chi poco mette in moto conseguenze molto critiche a livello di aspettativa di vita, coesione sociale, stabilità e sostenibilità economica. E la stessa preoccupazione si registra in seno all’Onu, tanto che tra i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) al punto 10 figura proprio la riduzione delle disuguaglianze, con tanto di risultati concreti e misurabili da conseguire entro il 2030.

Molti studiosi si sono posti il problema delle possibili soluzioni per ridurre le disuguaglianze. Uno, Walter Scheidel, docente all’Università di Stanford, è giunto persino a scandagliare un lungo tratto di storia di umanità – dall’età della pietra al XX secolo – per capire in quali periodi, e come, l’uomo sia riuscito a produrre società più giuste. La conclusione a cui è arrivato, decisamente scoraggiante, è che i fattori che più hanno contribuito a sradicare le disuguaglianze sono stati quelli violenti: guerre, rivoluzioni, pandemie. Alcuni esempi, in questo senso, si sono avuti in un’epoca non troppo lontana da noi. Il comunismo sovietico o cinese annientarono la ricchezza privata (e spesso fisicamente anche i suoi titolari), ma con un costo in termini di vite umane e di libertà elevatissimo e un’accettazione sociale sempre molto bassa. Come spiega Scheidel, non è mai stato facile trovare ricette moderate, intelligenti e flessibili per appianare i dislivelli socio-economici.

L’Haas Institute for a Fair and Inclusive Society, pensatoio legato alla Berkeley University, mappa 6 interventi possibili. Alzare il salario minimo, aumentare gli assegni familiari, favorire l’accesso ai servizi finanziari per i meno abbienti, investire in istruzione, riformare in senso più progressivo il sistema fiscale e spezzare la segregazione a livello residenziale, che negli Stati Uniti è un fattore non trascurabile (i Paesi scandinavi sono i più virtuosi).

Un discorso molto ricorrente è quello sul rapporto tra mercato e Stato. La disputa è eterna e se ieri riguardava il duello tra capitalismo e socialismo, oggi investe soprattutto il tema della globalizzazione. Per qualcuno è una forza inarrestabile che, con il contributo della tecnologia, migliorerà il mondo. Per altri (per esempio il premio Nobel per l’economia Josep Stiglitz) va governata e limitata, quando necessario, ed è compito della politica farlo.

L’economista britannico Tony Atkinson, da poco scomparso, nel suo “Disuguaglianza. Cosa si può fare?” aveva elencato quindici priorità. La sesta è forse quella di maggiore impatto: prevede una dotazione finanziaria minima da ricevere all’ingresso dell’età adulta. Un punto criticato dal think-tank di matrice liberista Cato Institute, secondo il quale un trasferimento del genere ridurrebbe la produttività del lavoro. È la stessa riserva espressa da chi si oppone al reddito universale garantito, tema che tiene banco da un po’ di tempo a questa parte e che viene indicato tra i possibili rimedi alle disuguaglianze. Ne avevamo parlato tempo fa. Un’altra tipica ricetta è l’innalzamento dell’imposte di successione per tentare di riequilibrare i livelli di partenza.

E a proposito di eredità una scelta curiosa che ha fatto discutere (e sorridere) è quella di uomini molto ricchi e famosi (da Bill Gates a Warren Buffett a Sting) che hanno deciso di non lasciare in eredità ai propri figli la ricchezza accumulata. Non per ragioni etiche ma educative, per affidare solo a loro la responsabilità di conquistare le proprie opportunità di vita e di lavoro e non regalare loro un vantaggio che, alla lunga, avrebbe finito per indebolirne il carattere.

Al di là dei dibattiti tra studiosi e delle idee che circolano nei Paesi occidentali, è evidente però che la vera questione delle disuguaglianze e della loro progressione temporale riguarda soprattutto l’asse Nord-Sud del mondo.

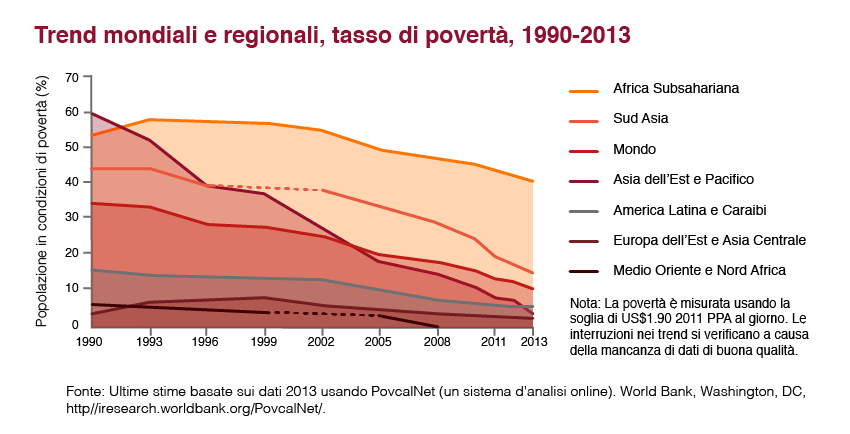

Un report della Banca Mondiale del 2016, “Taking on Inequality” segnalava che più di una persona ogni dieci nel 2013 viveva con meno di 1,90 dollari al giorno, la soglia sotto la quale si può parlare di povertà, la metà delle quali nell’Africa sub-sahariana. Però dal 2012 al 2013 cento milioni di persone sono uscite da tale condizione e più di un miliardo di persone che prima del 199o era considerata povera oggi non lo è più, in particolare in Cina, Indonesia e India.

Il problema, quindi, riguarda soprattutto e sempre di più il continente africano. Tra gli obiettivi fissati dall’agenda 2030 Onu molti si soffermano esplicitamente su questo tema. Si tratta di dare ai Paesi in via di sviluppo maggiore rappresentanza nei consessi mondiali, migliorare le politiche sull’immigrazione, prevedere per i Paesi poveri condizioni più flessibili a livello di commercio e tariffe, aumentare il flusso degli investimenti diretti verso queste aree del mondo e ridurre al 3%, entro il 2030, il costo delle commissioni sulle rimesse. Quest’ultimo aspetto è particolarmente degno di nota: ad oggi tra i cinque continenti l’Africa è quello dove le commissioni sono maggiori, benché siano calate di oltre il 20% dal 2011, informa Quartz.