21 settembre 2017

Attenti al tempo

Cosa dicono le ricerche a proposito del rapporto tra cambiamento climatico e catastrofi naturali?

Il passaggio degli uragani Harvey e Irma in Texas, Florida e nei Caraibi, avvenuto nel settembre 2017, ripropone il tema del possibile collegamento tra le grandi perturbazioni e i cambiamenti climatici.

I dubbi vengono alimentati dagli enormi danni materiali e dalle quasi 150 vittime, ma indirettamente anche dalle recenti scelte dell’amministrazione Trump, che ha innestato la marcia indietro sull’Accordo di Parigi sul clima del 2015 descrivendolo come un laccio fastidioso per l’economia americana.

Risposte certe non ce ne sono, e sono gli stessi scienziati a prediligere la cautela. “Non possiamo dire se il climate change abbia avuto un impatto in questo evento fino a quando non faremo un’analisi scientifica su condizioni e circostanze”, ha affermato Noah Diffenbaugh, docente alla Stanford University.

Proprio Diffenbaugh, però, ha coordinato di recente uno studio per verificare il rapporto tra calamità naturali e cambiamenti climatici. Per quanto non si traccino conclusioni, e benché l’approccio sia conservatore, Diffenbaugh e il suo staff manifestano il sospetto che le emissioni inquinanti abbiano determinato un aumento degli eventi caldi nell’80% della superficie terrestre osservata: tra questi gli uragani, causati dalla bassa pressione.

I ricercatori si sono soffermati anche su una serie di eventi regionali, quali la siccità in California nel 2012-2017, le inondazioni nell’India settentrionale nel 2013 e lo scioglimento dei ghiacci artici. In tutti e tre i casi l’ipotesi della ricerca ne è uscita rafforzata. E per quanto riguarda l’Artico, è emerso un quadro allarmante: negli ultimi trent’anni l’aumento della temperatura ha eroso durante la stagione estiva il 40% dei ghiacci.

Altri studi sembrano confermare l’idea che l’inquinamento e l’innalzamento delle temperature a livello globale abbiano un nesso con le calamità naturali. Un’indagine svolta da trenta università europee, con il Politecnico di Vienna a fare da capofila, ha esaminato il rapporto tra le inondazioni in Europa e il global warming, basandosi sull’analisi dei dati di oltre quattromila stazioni idrometriche in trentotto Paesi, in un arco di cinquant’anni. Come gli scienziati di Stanford, anche il coordinatore di questa ponderosa ricerca, Gunther Bloschl, sostiene che l’approccio debba essere conservatore. E il parametro fondamentale non dev’essere l’intensità dell’evento. “Se si misura la sola magnitudine, il ruolo del climate change potrebbe risultare mascherato da altri effetti. L’urbanizzazione, l’agricoltura intensiva, la deforestazione e altri effetti possono influenzare le alluvioni”, ha detto l’accademico austriaco, spiegando che la chiave potrebbe essere trovata nell’atmosfera e nel calendario. “Nel nordest europeo, in Svezia, Finlandia e nei Baltici, le alluvioni si verificano solitamente a marzo, un mese prima rispetto a quanto accadeva negli anni ’60 e ’70. La causa è lo scioglimento precoce delle nevi, quale risultato del surriscaldamento”.

La tendenza risulterebbe smentita dal fatto che nel nord della Gran Bretagna e della Germania, nell’ovest irlandese e nelle aree costiere della Scandinavia le inondazioni si registrano più tardi rispetto al passato. Invece anche questo può dipendere dal global warming, perché il manifestarsi tardivo delle tempeste invernali – la causa delle alluvioni in queste regioni – sembra collegato con la modifica della pressione tra Equatore e Polo.

Su Harvey e Irma si stanno contando i danni, per ora stimati tra i 50 e i 70 miliardi di dollari. Un dato impressionante, che fa riflettere. Da un lato, alla luce della devastazione di Houston, la città più colpita, in molti chiedono di ripensare la logica con cui si è pensato lo sviluppo dei grandi centri urbani. L’esperta di urbanizzazione Newsha Ajami, sempre della Stanford University, ha affermato che “sostituire alberi e vegetazione con edifici, strade e altre infrastrutture ha un impatto sulle infiltrazioni, accresce il deflusso di acque inquinate e favorisce le alluvioni in casi di eventi estremi. Costruire in aree a rischio esondazione e usare asfalto, calcestruzzo e altri materiali costruttivi impermeabili, fa delle città delle vasche da bagno”.

Dall’altro lato, si ragiona sulla scarse coperture assicurative. Le ingenti risorse necessarie per fare fronte agli eventi catastrofali richiederanno un intervento sempre maggiore del sistema assicurativo privato, che sarà chiamato ad affiancare lo Stato in questa importante funzione di tutela della collettività.

Il settore dunque ha un ruolo, e una responsabilità, da giocare. E non solo a riguardo di questo aspetto del global warming, legato alle coperture dei danni. Lo spazio di manovra è più ampio e guarda allo sviluppo sostenibile. Generali, ad esempio, ha elaborato un piano di consulenza per le imprese, articolato intorno a tre pilastri. Il primo (divesting) prevede l’uscita da alcune società che hanno un’alta intensità di carbonio nel ciclo produttivo. Il secondo (engaging) si prefigge di instaurare un dialogo con le imprese che oggi emettono CO2 per favorire la conversione alle rinnovabili. Il terzo infine (investing) finanzia le aziende che già vi operano.

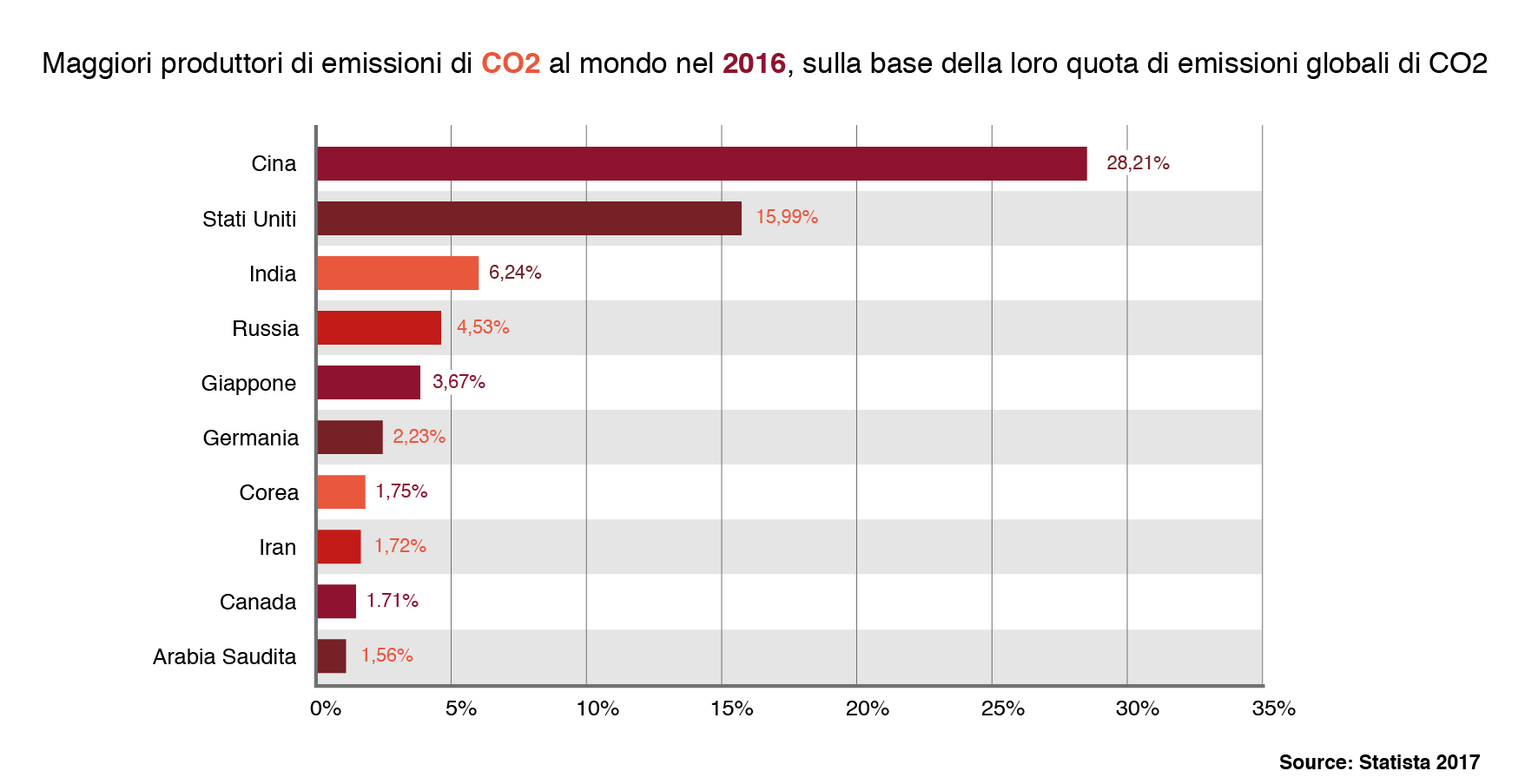

Oltre alle compagnie assicurative, in ogni caso, dovranno impegnarsi i governi. Quello cinese, complice il momentaneo disimpegno americano, è destinato secondo molti osservatori ad assumere una leadership mondiale, insieme all’Unione Europea. La Cina è il Paese che più contribuisce alle emissioni e che consuma più carbone in assoluto, ma anche quello che ha più da offrire nella battaglia contro il global warming.

Per Pechino è una priorità politica assoluta, e molti sono i programmi lanciati per realizzarla, dal taglio delle emissioni (per esempio nell’automotive) ai massicci investimenti nelle fonti alternative. Il governo ha stanziato 360 miliardi di dollari: oggi in Cina le rinnovabili danno lavoro a tre milioni e mezzo di persone, si stima che entro il 2020 se ne aggiungeranno altri tredici milioni. La strada è comunque ancora lunga, perché più della metà del consumo elettrico in Cina si basa sulle fonti tradizionali.